The story of Palais des Glaces

1876

Une première mention évoque la construction d’un nouvel établissement de chansons sur le faubourg, inauguré sous le nom de « Boléro Star ». Le 30 octobre 1877, le registre de la Société des Auteurs fait état de la création d’une petite œuvre dramatique : La Peau de Singe de C. Max, F. Steven et G. Chaucin. Le 1er février 1882, une nouvelle pièce y voit le jour : À qui le tour ?. À cette époque, la salle porte déjà le nom de « Bijou Concert ».

De 1891 à 1894

Albert Schrmeck, figure reconnue du café-concert, prend la direction du lieu avant de fonder les Folies Saint-Antoine dans le 10ᵉ arrondissement. Le Bijou Concert passe ensuite entre les mains de Paul Ruez, futur grand nom du music-hall.

Août 1895

Appelé à de hautes fonctions – il dirigera notamment le Parisiana, les Folies Bergère, l’Olympia, le Moulin Rouge et créera Printania – Paul Ruez cède la direction à Georges Wacquez Durant son premier mandat de deux ans, Wacquez fait créer pas moins de dix-huit pièces, en plus de la traditionnelle partie concert. Plusieurs directeurs lui succèdent ensuite, marquant chacun à leur manière l’histoire du lieu.

29 novembre 1902

Paul Dosogne est le premier à envisager un changement de cap pour l’établissement. En 1903, il inaugure le « Bijou Théâtre », dédié exclusivement aux œuvres dramatiques. L’expérience ne durera qu’un peu plus d’une saison, sans réussir à fidéliser un véritable public.

14 novembre 1903

Retour aux origines : le « Bijou », redevenu salle de music-hall, rouvre ses portes sous la direction de E. Keppens. Le succès est immédiat, la salle affiche complet. Mais Keppens se retire dès l’année suivante.

Septembre 1904

Lucienne Wekins, ancienne comédienne du Gymnase, entreprend d’importants travaux de restauration et relance l’établissement sous l’enseigne du « Bijou Théâtre ». Elle programme des reprises de grands succès du boulevard, dont le célèbre Maître de Forges de Georges Ohnet. Le public ne répond pas à l’appel, et Madame Wekins, découragée, abandonne le projet.

>Février 1905

Albert Schrameck reprend la direction et revient à la formule du concert. Le Bijou retrouve brièvement la popularité de ses débuts. Mais en octobre de la même année, c’est au tour de Georges Cellier, artiste de scène, de tenter l’aventure. Il tiendra la barre durant dix-huit mois. S’ouvre alors une valse effrénée de directions : près de dix changements en cinq ans marquent une période d’instabilité chronique.

1912

Avec l’essor du cinématographe, les salles traditionnelles doivent s’adapter aux nouvelles attentes du public. Après six mois de fermeture, le « Bijou » rouvre sous une nouvelle formule : cinéma-concert. Les tours de chant y côtoient désormais les premiers films muets, annonçant une nouvelle ère.

1924

L’ancien théâtre au charme fin de siècle est démoli pour laisser place au Grand Cinéma du Palais des Glaces. Sa façade entièrement recouverte de miroirs lui vaut ce nom évocateur, qui marquera durablement l’histoire du lieu.

1953

Les miroirs disparaissent de la façade. Cette année-là, le cinéma projette L’Homme Tranquille (The Quiet Man) de John Ford, avec John Wayne et Maureen O’Hara, symbole d’un âge d’or du 7ᵉ art.

1970

La salle est transformée en music-hall et salle de concerts. De grands noms de la scène musicale s’y produisent, parmi eux : Nina Simone, Marcel Dadi, Touré Kunda, ou encore The Clash.

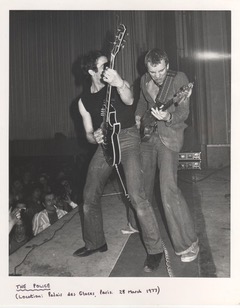

1977

Le Palais des Glaces devient l’un des lieux emblématiques de l’explosion punk en France.

Lors de la mythique « Nuit Punk », le public assiste au premier concert parisien du groupe The Police, avec Sting, Henry Padovani à la guitare, et Stewart Copeland à la batterie.

Dans Nos années punk 1972-78 de Christian Eudeline (Denoël), on peut lire :

« C’est à ce moment que l’explosion se produisit : 77 fut véritablement l’année punk, avec par exemple le festival du Palais des Glaces, dans lequel on put voir The Clash, The Damned, The Jam, Generation X... Un événement pour lequel Yves Adrien sortit de son long exil à Verneuil, où il n’écoutait plus que Sinatra. »

1980

Le Palais des Glaces est loué à M. Réville et retrouve sa vocation première : le théâtre. Parmi les spectacles programmés à cette époque, on note :

– Scènes de chasse en Basse-Bavière de Martin Speer (1980)

– Le Condamné à mort de Jean Genet (avril 1986)

– Le Grand Meaulnes, d’après Alain-Fournier (septembre 1986)

1988

Le théâtre est racheté par Jimmy Lévy, qui en fait un véritable temple du one-man show et du spectacle humoristique. Dès janvier 1988, La Madeleine Proust inaugure cette nouvelle ère. En septembre de la même année, pour le spectacle L’Éléphant est tombé, la façade du théâtre est décorée d’un dessin original signé Benoît Déchelle, peintre et illustrateur.

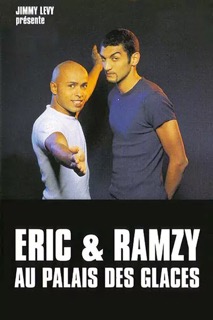

La scène du Palais des Glaces voit ensuite défiler les plus grands noms de l’humour : Jango Edwards (1988), Les Vamps (1989, 1991, 1995), Pierre Palmade (1990), Jean-Marie Bigard (1992), Chevallier et Laspalès (1992), Patrick Timsit (1993), Marc Jolivet (1994), Élie et Dieudonné (1996), Gad Elmaleh (1996), Éric et Ramzy (1998), Patrick Bosso (2000), Virginie Lemoine (2001), Didier Bénureau (2002)... Une programmation foisonnante qui assoit durablement la réputation du lieu dans le paysage du spectacle vivant parisien.

2 avril 2002

Jean-Marie Bigard signe l’acte d’achat du Palais des Glaces. À partir du 1er juillet 2002, il en prend officiellement la direction et perpétue la tradition du spectacle d’humour et de divertissement. Il repense la configuration de la grande salle, en y créant trois jauges modulables : 270, 400 et 500 places, pour mieux s’adapter à la diversité des spectacles.

4 juillet 2022

Le théâtre est repris par Mickael Chétrit et David Boukhobza. Une nouvelle ère s’ouvre avec d’importants travaux de rénovation, accompagnés d’un renouvellement de l’identité visuelle : nouveau logo, nouvelle charte graphique. L’objectif : redonner tout son éclat à ce lieu emblématique du spectacle vivant parisien.